In der Grünanlage an der Straßenecke Chausseestraße/Liesenstraße erinnert jedoch das dort stehende Denkmal "Wiedervereinigung" an die deutsche Teilung. Es wurde 1962 von einer Künstlerin entworfen und dort aufgestellt.

| Bildergalerie > Berlin-Wedding |

| Zu folgenden Sehenswürdigkeiten sind hier Fotos und

Informationen eingestellt: AEG-Gelände > Berliner Unterwelten e. V. > Amtsgericht Wedding > Bernauerstraße > Bibliothek Luisenbad > Brüder Boateng > DDR-Grenzsoldat C. Schumann > Denkmal "Wiedervereinigung" > Flagturm > Gedenkstätte Berliner Mauer > Gedenkstätte Plötzensee > Hertha Domizil > Humboldthain > Kapelle der Versöhnung > Kunstwerk "Kaninchenfeld" > Mauerpark > Nordhafen > Osramhöfe > Plötzensee > Rosengarten im Humboldthain > Schillerpark > Siedlung am Schillerpark > Tresorfabrik Arnheim > Tunnel 57 > Volkspark Rehberge > Westhafen |

| Denkmal "Wiedervereinigung" / Kunstwerk "Kaninchenfeld" | nach oben | |

|

|

In der Chausseestraße im Stadtteil Wedding hat

sich der ehemalige innerdeutsche Grenzübergang Chausseestraße befunden.

Außer einigen Resten der sog. Hinterlandmauer und einige Straßenlaternen

(Peitschenlampen), die einmal den Kontrollpunkt ausgeleuchtet haben,

finden sich hier keine baulichen Reste hiervon mehr.

In der Grünanlage an der Straßenecke Chausseestraße/Liesenstraße erinnert jedoch das dort stehende Denkmal "Wiedervereinigung" an die deutsche Teilung. Es wurde 1962 von einer Künstlerin entworfen und dort aufgestellt. |

|

|

|

Wer jedoch hier in der Chauseestraße etwas aufmerksam ist und den Blick auf den Bürgersteig oder die Straße richtet, der wird vielleicht auf das Kunstwerk einer Berliner Künstlerin aufmerksam: Das Kaninchenfeld. Aus Messing sind hier Kaninchen eingelassen in Erinnerung an die Bewohner des Todesstreifens der Berliner Mauer, die hier mühelos ihre Gänge graben konnten. Ursprünglich waren es ca. 120 Messing-Kaninchen, viele sind inzwischen Bauarbeiten zum Opfer gefallen, einige wurden sogar gestohlen. Bei einer nahe gelegenen Tankstelle habe ich aber per Zufall ein Kaninchen auf einer Zapfsäule gefunden - das regt doch zum Schmunzeln an. | |

| AEG-Gelände | nach oben | |

|

|

Im Stadtteil Wedding befindet sich in

der Gustav-Meyer-Allee der ehemalige Fabrikstandort der Firma AEG mit

seiner denkmalgeschützten Maschinenhalle, der Peter-Behrens-Halle von

1912 (s. Slideshow rechts). Heute gehört die Halle zum Campus Wedding der TU Berlin und die Gebäude werden von Firmen als Büroräume genutzt. In der Brunnenstraße ist der ehemalige repräsentative Eingang zu dem seinerzeit bedeutsamen Standort der Elektroindustrie zu sehen, das Backsteintor aus dem Jahr 1896/97 (s. Foto links). |

||

| Osramhöfe | nach oben | ||

| Direkt an der Seestraße befinden sich

die Osramhöfe (Foto links). Anfang des 20. Jahrhunderts ließ hier Siegmund Bergmann zusammen mit Edison, dem Erfinder der Glühlampe, hier die Bergmann-Metallfadenlampe produzieren. 1935 wurde das Gelände von Osram übernommen und es entstand eines der größten Industriekomplexe von Berlin. In den 80er-Jahren wurden hier große Produktionsteile von Osram abgezogen und heute befindet sich hier u. a. das Restaurant LA LUZ (Foto rechts), wo sich die Berliner Flamenco-Szene trifft. Ich hatte schon Gelegenheit, hier eine Flamenco-Kostprobe zu sehen - einfach klasse! |

|

| Schillerpark | nach oben |

|

|

Unweit der Osramhöfe (s. o.) liegt das

Gartendenkmal, der Schillerpark. Sicherlich werde ich den Park noch

einmal bei schönem Wetter besuchen, wenn kein Schnee liegt, und hier ein

paar "grüne Fotos" einstellen. Interessant an dem Park ist die sog. Bastion. Hier steht übrigens ein Abguss des Schillerdenkmals, das vor dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt steht (s. Foto rechts, das ich während des Festival of Lights 2010 gemacht haben). |

|

| Siedlung am Schillerpark | nach oben | |

| Inmitten des Kiez-Bezirks Wedding befindet sich die 2008 von der UNESCO als Welterbe deklarierte Siedlung am Schillerpark. Die Siedlung wurde in den 1920er Jahren gebaut und gilt als erstes großstädtisches Wohnprojekt dieser Zeit in Berlin. Die Flachdächer zählten zu den ersten in Berlin. |

|

| Volkspark Rehberge | nach oben |

|

|

Die "grüne Lunge" des Bezirks Wedding

ist der Volkspark Rehberge. Der Park entstand aus einer Sandwüste - -

von 1926 und 1929 durch 1000 Arbeitslose im Rahmen der

Notstandsprogramme, dem damaligen ABM-Programm, nachdem der Baumbestand

in den kalten Wintern nach dem 1. Weltkrieg abgeholzt wurde. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass sich in dem Park eine Freilichtbühne befindet, die 1936 als Feierstätte gebaut wurde. Zudem kann man in dem Park auch den Rathenaubrunnen finden. Dieser Denkmalbrunnen wurde 1930 für die ehemaligen AEG-Konzernchefs Emil und Walter Rathenau eingeweiht (s. Foto Mitte). Während des Naziregimes wurde der Bronzebrunnen für die beiden Juden eingeschmolzen, jedoch in den 50er Jahren anhand von Fotos wiederhergestellt. |

| Brüder Boateng | nach oben |

|

|

Der Fußball-Nationalspieler Jérome Boateng

wurde in Berlin geboren und ist in den Bezirken Charlottenburg und

Wedding aufgewachsen. Im Wedding hat nicht nur seine, sondern auch die

Fußball-Karriere seines Bruders Kevin-Prince auf einem Bolzplatz

begonnen. Ein riesiges Wandbild an einer Hausfassade Ecke Brunnenstraße/Pankstraße zeigt die Verbindung der Brüder Jérome, George und Kevin-Prince Boateng mit dem Bezirk Wedding (s. Foto von links nach rechts). |

| Gedenkstätte Berliner Mauer - Mauerreste | nach oben | |

|

|

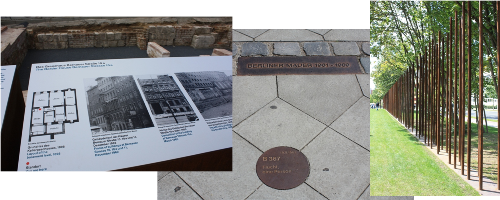

In der Bernauerstraße im Stadtteil

Wedding befindet sich die Gedenkstätte Berliner Mauer. Es ist schon faszinierend, dass man heute -

ohne sich weiter Gedanken zu machen - den Verlauf der Berliner Mauer

überqueren kann, der auf den Bürgersteigen durch eine Doppelreihe

Pflastersteiner gekennzeichnet ist (s. Foto rechts).

Hier kann man noch original Mauerreste und von einer

Aussichtsplattform aus die ursprüngliche DDR-Grenzanlage

besichtigen. Inzwischen wurde die Gedenkstätte erweitert durch das Gelände rechts neben der Grenzanlage. Im Mai 2010 wurde es für die Öffentlichkeit frei gegeben (die drei Fotos rechts stammen von dieser Fläche). Jeder Berlin-Besucher sollte hier einmal vorbeischauen. Tipp: Unweit der Gedenkstätte befindet sich die S-Bahnhof Nordbahnhof. Auf der Zwischenebene gibt es eine interessante Ausstellung zu den sog. "Geisterbahnhöfen" während der Teilung Berlins. Bilder und Informationen hierzu findet ihr auf der Seite Events/Ausstellungen oder klickt hier ... |

|

|

|

||

|

Ausbau der Gedenkstätte 2011 Lange Zeit hinweg wurde die Gedenkstätte Berliner Mauer weiter ausgebaut und zum 50. Jahrestag des Mauerbaus am 13. August 2011 im Rahmen der zentralen Gedenkfeier für die Öffentlichkeit freigegeben. Das Bild ganz links zeigt den Blick von der Aussichtsplattform Richtung Brunnenstraße, bis wohin sie sich nun erstreckt. Zwar sind einige Grundstücke heute bebaut bzw. bebaubar, der ehemalige Postenweg der Grenzsoldaten soll jedoch bis zum Mauerpark frei bleiben. Der Ausbau der Gedenkstätte ist sehr gelungen - neben dem ehemaligen Mauerverlauf, der durch Stahlstäben nachempfunden wird (s. Foto rechts), werden z. B. Fluchttunnel, die hier gegraben wurden, oder Fundamente der Wohnhäuser, die dem Todesstreifen weichen mussten, dokumentiert. Das Bild rechts in der Mitte zeigt einen "Fluchtpunkt", mit dem hier jeder Fluchtversuch festgehalten wird. |

|

|

Entlang der Bernauer Straße wurde seit 2011 auf dem ehemaligen

Grenzstreifen fleißig gebaut. Trotzdem wurde der geplante Ausbau der

Gedenkstätte Berliner Mauer bis zum Mauerpark weiter fortgesetzt. So ist

seit Juni 2012 zwischen Swinemünder und Wolliner Straße der ehemalige

Postenweg nun ebenfalls in die Gedenkstätte integriert und mit

Informationstafels versehen worden. Für mehr Informationen zum Mauerpark klickt bitte Ü hier. Für mehr Informationen zur Kapelle der Versöhnung, die sich auf dem Gelände der Gedankstätte befindet, klickt bitte Ü hier. |

|

|

|

|

Bis 2014 wurden einige Neubauten an der

Bernauerstraße fertig gestellt. Ursprünglich bestand die Auflage an die

Bauherren, dass aber der ehemalige Postweg freibleibt, damit er bis

2014, dem 25. Jahrestag des Mauerfalls, komplett von der Gedenkstätte

Berliner Mauer bis zum Mauerpark begehbar ist. Leider sind jedoch die Eigeninteressen einiger Anwohner größer als das Gedenken an den Mauerfall: An zwei Stellen steht man plötzlich vor einem Zaun, da Anwohner genau hier einen kleinen Garten beanspruchen ... |

| Nahe der U-Bahn-Station Bernauer Straße

findet man auch noch einige Originalpfosten der 3 m hohen

Hinterlandmauer. Diese war

das erste Fluchthindernis auf Ost-Berliner Gebiet. Außerdem verhinderte

sie die Sicht in den Grenzstreifen. Nach dem Mauerfall wurden sie 1990

abgerissen, diese blieben jedoch erhalten. Auf dem Foto ganz rechts seht ihr auch noch einen Blick auf die hier ebenfalls erhaltene Hinterlandmauer. Auf einem Privatgelände direkt hinter der Hinterlandmauer habe ich im Mai 2024 zufällig auch noch die Reste eines ehemaligen Grenzwachturms entdeckt (siehe Foto ganz rechts). Interessant daran ist, dass es sich um einen sog. "Rundblickbeobachtungsturm" handelt. Den letzten im Originalzustand findet man in der Nähe des Ü Potsdamer Platzes. |

|

| DDR-Grenzsoldat Conrad Schumann | nach oben | |

|

|

Im Jahr 2009 habe ich im

Vorbeifahren vom Auto aus in der Bernauerstraße eine sehr interessante

Skulptur entdeckt (s. Foto links). Sie

stand auf einem Baugrundstück zwischen Gestrüpp.

Selbstverständlich habe ich kurz darauf hier ein Foto gemacht. Ich denke, das Bild kennt wohl jeder. Leider

waren weder bei der

Skulptur selbst noch bei der einige hundert Meter entfernten

Gedenkstätte Berliner Mauer (s. o.) irgendein Hinweis oder

weitere Informationen hierzu vorhanden. Ich habe daher einmal im

Internet recherchiert: Drei Künstler hatten die Idee, dem flüchtenden Grenzsoldaten Conrad Schumann, der im August 1961 über den Stacheldraht in den Westen sprang, ein Denkmal zu setzen. Sie haben einen Entwurf aus Kunststoff in etwa an den Originalschauplatz gesetzt. Leider hat die Stadt Berlin es abgelehnt, das Denkmal an der Gedenkstätte aufzustellen, daher war der Kunststoffentwurf, der auf dem Bild zu sehen ist, nur bis zum Frosteinbruch hier in Berlin stehen. Danach sollte er im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt werden und anschließend in Leipzig. Im Jahr 2012 habe ich die Skulptur - oder eine Kopie davon - in Berlin wieder entdeckt: In der Brunnenstraße 143 (s. Foto rechts), wo sich Räumlichkeiten des Vereins Ü Berliner Unterwelten befinden. |

|

| Mauerpark | nach oben | |

| An der Bernauer Straße liegt der Mauerpark, ein ehemaliges Grenzgebiet zwischen dem damaligen Ost- und West-Berlin. Heute ist der Mauerpark eine öffentliche Grünfläche. Er ist auch ein Relikt aus der zu "Wendezeiten" entstandenen Idee, das Gebiet der ehemaligen innerdeutschen Grenze als grünes Band durch ganz Berlin verlaufen zu lassen. Inzwischen gibt es Pläne, auch den Mauerpark zu bebauen, aber Bürgerinitiativen versuchen, dies zu verhindern. | |

|

|

Bilder von links nach rechts: (1) Der Mauerpark mit dem Fernsehturm im Hintergrund, (2) die im Mauerpark befindliche Max-Schmeling-Halle, (3) der Mauerpark mit den Flutlichtern des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatzes und (4) Reste der sich davor befindlichen ehemaligen Hinterlandmauer, die hier für Grafitti-Sprayer freigegeben ist. Der Baubeginn der Max-Schmeling-Halle erfolgte 1992 für die Olympia-Bewerbung Berlins für das Jahr 2000. Letztendlich erhielt jedoch Sydney den Zuschlag. Heute wird die Halle für Musik- und Sportveranstaltungen genutzt. Außerdem ist sie als "Fuchsbau" die Heimstätte des Handball-Erstligisten Ü Füchse Berlin. |

|

|

Der Mauerpark ist bei Touristen und Anwohnern sehr geliebt. Nicht nur, weil hier jeden Sonntag zwischen 07:00 bis 17:00 Uhr ein Flohmarkt stattfindet, der immer sehr gut besucht ist, sondern auch wegen dem dann stattfindenden "Bearpit Karaoke". Je schiefer die Freiwilligen ihre "Gesangskünste" in dem im Park befindlichen Amphitheater zum Besten geben (s. Foto links), desto mehr Applaus und Jubel ist ihnen sicher. Aber Achtung: Diese Karaoke-Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter im Sommer ab ca. 15:00 Uhr statt. | |

|

Im Juni 2012 habe ich gehört, dass nach langem Streit entschieden wurde, auf einem Teil des Mauerparks

in der Nähe des S-Bahn-Rings Eigentumswohnungen zu bauen. Im Gegenzug

sollen die noch großflächig vorhandenen Brachlandflächen zur Parkfläche

hinzukommen. Der Flohmarkt soll aber

weiterhin bestehen. Was die künftigen

Bewohner dieser Häuser zu der sonntäglichen "Party" sagen, bleibt

abzuwarten. Aber nicht nur Sonntags ist es hier sehr sehr voll, denn im

Mauerpark ist das Grillen noch erlaubt. Die Möglichkeit wird reichlich

genutzt - was man leider an dem liegenbleibenden Müll erkennen

kann. Auch der Flohmarkt hat meiner Meinung nach im Laufe der Jahre an

Attraktivität verloren. Im Jahr 2017/18 war ein Großteil des Mauerparks Baustelle. Zunächst wurden wohl die Wasserauffang- und -ableitungsmöglichkeiten bei Starkregen verbessert. Danach wurde an dem Parkausbau gearbeitet. Links seht ihr ein paar Fotos, die ich im Oktober 2019 aufgenommen habe. Insgesamt sah der Ausbau schon sehr vielversprechend aus. Mit dem Ausbau wird sich die Parkfläche fast verdoppeln. |

|

|

||

| Der Ausbau des Mauerparks ist inzwischen fertig. Links seht ihr ein paar Bilder, die ich "im Vorbeilaufen" im April 2020 gemacht habe. Wie man darauf sieht, gibt sich die Stadt bei der Gestaltung der neu hinzukommenden Parkfläche sehr viel Mühe bei der Bepflanzung und den Sitzflächen. | ||

| Kapelle der Versöhnung | nach oben | |

| Auf dem Gelände der

Ü Gedenkstätte Berliner Mauer befindet sich die Kapelle der Versöhnung.

Nach dem Bau der Mauer 1961 befand sich die Versöhnungskirche inmitten

des Todesstreifens. Für West-Berliner Gemeindemitglieder war sie durch

die Mauer nicht mehr zugänglich. Ost-Berliner Gemeindemitglieder durften

sie nur noch wenige Wochen betreten und Ende Oktober 1961 mussten

Gebäude und Gelände geräumt werden. 1985 wurde die Kirche durch die

DDR-Regierung gesprengt. Nach dem Fall der Mauer wurde der Kirchengemeinde das Grundstück rückübertragen und auf den Fundamenten der zerstörten Kirche wurde die Kapelle der Versöhnung errichtet. Da vor der Sprengung der Kirche die Kirchenglocken gerettet werden konnten, konnten auch sie an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht werden. Seit 2000 befinden sie sich in einem Gerüst vor der Kapelle. |

|

|

|

Fotos von der Kapelle der Versöhnung - auf dem

linken Bild ist links das Gerüst zu erkennen, in dem sich die

Kirchenglocken befinden. Anm.: Die Fotos sind im August 2010 entstanden und die auf dem linken Foto erkennbaren Bauarbeiten begründen sich durch die Erweiterung der Gedenkstätte bis zum Mauerpark, die zu diesem Zeitpunkt stattfanden. Links findet ihr Fotos von den Informationstafeln der Gedenkstätte, die die Sprengung der Kirche zeigen. |

Neben der Kapelle der Versöhnung findet man die nebenstehende Skulptur der Bildhauerin Josefina de Vasconcellos. Sie soll zur Versöhnung aufrufen und steht an Orten, die im zweiten Weltkrieg besonders betroffen waren: Der Kathedrale von Coventry, im Friedensmuseum in Hiroshima und eben hier. | |

| Humboldthain - Flagturm - Berliner Unterwelten e. V. | nach oben | |

|

|

In Sichtweite des Bahnhofs

Gesundbrunnen liegt der Volkspark Humboldthain, in dem sich ein 85 m

hoher Bunkerberg befindet. Im zweiten Weltkrieg wurde hier ein

Tiefbunker und zwei Flakstellungen errichtet. Diese Flaktürme konnten

aber nach dem Krieg trotz größter Bemühungen nicht gesprengt werden und

können daher heute als Aussichtsplattformen genutzt werden. Durch einige Teile der Bunker- und Flakturmruinen finden im übrigen Führungen des Vereins Berliner Unterwelten e. V. statt, der am Gesundbrunnen sein Unterwelten-Museum betreibt. Der Besuch des in einem alten Luftschutzbunker gelegenen Museums ist aber nur im Rahmen einer Führung möglich. Seit März 2011 hat der Verein einen neuen Pavillion am Bahnhof Gesundbrunnen errichtet, in dem Karten gekauft werden können. Geöffnet ist dort täglich von 10:00 - 16:00 Uhr. |

||

|

Wer nun neugierig auf die Berliner Unterwelten geworden ist, kann sich über den Verein, seine Führungen u. ä. näher informieren. Per Mausklick auf das nebenstehende Logo des Vereins gelangt ihr auf die offizielle Homepage. | ||

| Rosengarten im Humboldthain | nach oben | ||

|

|

Ein wunderschöner Platz im Volkspark

Humboldthain ist der dortige Rosengarten. Nicht nur für Rosenliebhaber

ist dies ein schöner Ort zum Entspannen. Das Foto links zeigt den Blick, den man bei dem Aufstieg auf den Bunkerberg hoch zum Flagturm (mehr Informationen dazu finden sich weiter oben) etwa von der halben Höhe aus hat. |

|

| Bernauerstraße | nach oben | |

| Die Bernauer Straße besitzt in Berlin

traurige Berühmtheit, da u. a. entlang dieser Straße 1961 die Berliner

Mauer errichtet wurde. Die Häuser an der östlich gelegenen Straßenseite

befanden sich auf dem Gebiet Ost-Berlins, der vor der Häuserzeile

verlaufende Bürgersteig lag jedoch bereits auf dem Gebiet West-Berlins.

Während der Errichtungszeit der Mauer spielten sich hier daher

dramatische Fluchtversuche statt. Daher wurden Fenster und Türen der

Häuser zugemauert, bevor sie abgerissen wurden, um für den sog.

Todesstreifen Platz zu schaffen. Da sich 2011 der Tag des Mauerbaus zum 50. Mal jährt, wird gerade in der Bernauer Straße seit dem 15. Juni 2011 auf vielfache Art der Opfer der Mauer gedacht. Zur Erinnerung: Am 15. Juni 1961 machte Walter Ulbrichts in einer Pressekonferenz die Aussage, dass niemand die Absicht habe, eine Mauer zu bauen ... an dem Tag war noch nicht zu ahnen, warum Ulbricht den Begriff "Mauer" verwendet hat, aber offenbar hatte er einen Wissensvorsprung. |

|

| Anlässlich dieses 50. Jahrestages wird auch die hier

in der Bernauerstraße befindliche

Gedenkstätte Berliner Mauer weiter ausgebaut - mehr

Informationen und Bilder zu der Gedenkstätte findet ihr weiter oben. Um

dorthin zu gelangen, klickt bitte

hier ... Ü Eine Gedenktafel im Bürgersteig erinnert in der Bernauerstraße 34 an den Fluchtversuch der 80-jährigen Olga Segler. Wie lange sie sich hier schon befindet, kann ich leider nicht sagen. Olga Segler wohnte in einem der Häuser auf der Ost-Berliner Straßenseite. Bei der Zwangsräumung am 25.09.1961 sprang sie aus einem ihrer Fenster in den Westen. Sie fiel in das Sprungtuch der West-Berliner Feuerwehr, erlag jedoch einen Tag darauf ihren Verletzungen. Seit Juni 2011 steht hier auch eine Skulptur, die an den Fluchtversuch von Peter Fechter erinnert. Sie zeigt einen DDR-Grenzsoldaten, der den auf der Flucht angeschossenen Peter Fechter wegträgt. |

|

|

Ende Juni 2011 wurde die Skulptur, die an den Fluchtversuch von Peter Fechter erinnert, durch Unbekannte zerstört ... nur knapp zwei Wochen hat sie überdauert. Die Polizei ermittelt ... ich hoffe erfolgreich ... |

|

| "Tunnel 57" | nach oben |

| 1964 wurde ein DDR-Fluchttunnel von

West-Berliner Seite aus unter der Mauer hindurch nach Ost-Berlin

gegraben, durch den 57 Menschen in den Westen flüchten konnten. Daher

erhielt der Tunnel seinen Namen. Die Geschichte des Tunnelbaus und der Flucht: 5 junge Studenten aus West-Berlin beginnen am 10.04.1964 mit zahlreichen Helfern einen 145 m langen Tunnel zu graben, um ca. 100 Freunden und Familienangehörigen die Flucht in den Westen zu ermöglichen. Ausgangspunkt ist eine stillgelegte Bäckerei in der Bernauer Straße 97 in West-Berlin. Nach 6 Monaten ist der Tunnel in 12 m Tiefe fertig. Er endet im Hinterhof der Strelitzer Straße 55 in Ost-Berlin. Am 03.10.1964 gelingt 28 Personen, die durch Kuriere benachrichtigt werden, die Flucht. Am 04.10.1964 können weitere 29 Personen flüchten. Die Aktion wird jedoch an das Ministerium für Staatssicherheit verraten und endet mit einem Schusswechsel, bei dem ein DDR-Grenzsoldat stirbt. Die Tunnelbauer, die als Fluchthelfer agieren, können sich in letzter Sekunde durch den Tunnel in Sicherheit bringen. Zu ihnen gehört übrigens der später bekannt gewordene damals 24 Jahre alte Physikstudent Ü Reinhard Furrer. Wer die Geschichte etwas ausführlicher und anschaulicher nachlesen möchte, sollte zur U-Bahn-Station Bernauer Straße fahren. Dort hängen nicht die üblichen Werbeplakate an den Bahngleisen, sondern Comic-Zeichnungen, die sie schildern. Wie lange das noch der Fall ist, kann ich nicht sagen. Die Plakatausstellung wurde am 03.10.2012 eröffnet und sollte eigentlich nur bis Anfang November 2012 dauern. |

|

|

|

|

Weitere Informationen zu diesem Tunnelbau findet man übrigens auch an der Ü Gedenkstätte Berliner Mauer, die genau oberhalb des damaligen Tunnels verläuft. Hier markieren Platten in der Rasenfläche auf dem ehemaligen Todesstreifen den genauen unterirdischen Verlauf des Tunnels (s. Foto ganz links). Zudem findet man hier auch Fotos von 1964, die während der Flucht entstanden bzw. den damaligen Grenzabschnitt zeigen. | |

| Hertha-Domizil | nach oben | |

|

|

Im Bezirk Wedding steht Ecke

Behmstraße/Jülicher Straße ein interessantes Gebäude (siehe Foto links). Es wurde

nämlich vor über 100 Jahren als Klubhaus und Vereinslokal von Hertha BSC

gebaut und gilt als Wiege des Fussballvereins. Seit 1904 war hier der

Vereinssitz. Nachdem das Gebäude, das unter Denkmalschutz steht,

jahrelang ungenutzt war, wird es nun renoviert. Es soll als Lobby und

Restaurant für ein Hotelneubau dienen, der direkt hinter dem Gebäude

entsteht. Bis 1974 befand sich auf der anderen Straßenseite auch die Plumpe, das Stadion von Hertha BSC. Das Grundstück wurde jedoch verkauft, die Plumpe abgerissen und Wohnhäuser gebaut. Vor den Wohnhäusern erinnert nur noch ein "zerfetzter Fussball" an die Plumpe (siehe Foto rechts). Die Skulptur stammt von Michael Schönholz, von dem es hier noch vier weitere Skulpturen geben soll - ich werde mich mal auf die Suche machen ... |

|

| Zwischen den doch sehr unattraktiven Wohnhäusern bin ich inzwischen fündig geworden und rechts seht ihr die Fotos der vier übrigen Skulpturen ... |

|

|

|

Im Jahr 2017 wurde anlässlich des

125-jährigen Jubiläums von Hertha BSC am S- und U-Bahnhof Gesundbrunnen

in der Nähe der "Plumpe", d. h. dort wo der Verein bis in die 70er Jahre

sein legendäres Station hatte, am Treppenauf-/-abgang zum Gleis 1 und 2

ein großes Hertha-Wandbild abgebildet. Das Stadion existiert zwar nicht mehr und der Verein hat sich heute nahezu komplett aus dem Bezirk verabschiedet, aber auch für Nicht-Fussballfans ist es doch sehenswert. |

| Amtsgericht Wedding | nach oben |

|

Ein sehr imposantes Gebäude im Bezirk ist das neogotische Gebäude des Amtsgerichts Wedding. Errichtet wurde es von 1901 bis 1906 und als Vorbild soll die Albrechtsburg in Meißen gedient haben. Es war von Beginn an als Gerichtsgebäude vorgesehen nach einer Neueinteilung der Berliner Gerichtsbezirke und der Zuständigkeitsbereich bezog sich auf den Norden Berlins und die Dörfer Tegel, Wittenau, Reinickendorf, Heiligensee, Hermsdorf und Lübars. Die Architektur des Gebäudes sollte Respekt gebietend sein und die Gewalt der Justiz verdeutlichen, was durchaus gelungen ist. |

| (Gedenkstätte) Plötzensee | nach oben |

|

|

Unweit der Stadtautobahn findet man im Bezirk Wedding den Plötzensee, den man über einen Spazierweg gut umrunden kann. Die Uferbereiche des Sees sind aber eingezäunt und lassen sich nicht betreten, da sie in den See steil abfallen und sehr schnell zerstört würden, wenn sie von vielen Menschen betreten würden. Als kleine "Entschädigung" gibt es aber an einer Seite des Sees ein Freibad mit Bademöglichkeit. Wie ich gehört habe, soll das in den Sommermonaten auch gut besucht sein. |

|

|

In ca. 1 km Entfernung des

Plötzensees (siehe oben) befindet sich die Jugendhaftanstalt und das

Frauengefängnis Plötzensee mit der

Gedenkstätte Plötzensee.

Die Gedenkstätte ist die ehemalige Hinrichtungsstätte des

Strafgefängnisses Plötzensee und erinnert an die hier zu NS-Zeiten über

2.800 hingerichteten Menschen, die sich in irgendeiner Weise gegen das

NS-Regime gewandt hatten - mitunter hat wohl schon das Erzählen von

Witzen ausgereicht. Bei meinem ersten Besuch war die Gedenkstätte feiertagsbedingt leider geschlossen, aber im September 2022 war ich noch einmal hier und habe natürlich auch Bilder mitgebracht. Öffnungszeiten: März bis Oktober täglich 09:00-17:00 Uhr, November bis Februar täglich 09:00-16:00 Uhr Der Eintritt ist frei. |

|

|

| Unmittelbar nach Kriegsende fanden Gedenkfeiern an der Hinrichtungsstätte statt und schon 1946 erfolgte eine Ausschreibung zur Errichtung einer Gedenkstätte. Vor dem Hintergrund der Spaltung Berlins und der Berlin-Blockade 1948/49 wurde dies zunächst aber nicht realisiert. Erst am 09.09.1951 konnte die Grundsteinlegung erfolgen und die Eröffnung dann am 14.09.1952. Seitdem ist Plötzensee ein Ort der Erinnerung und des stillen Gedenkens. Seit dem 20.07.1987 steht die Gedenkstätte unter Denkmalschutz. | |||

|

|

|

||

| Im Innenhof der Gedenkstätte befindet sich eine 20 m breite und 6 m hohe Gedenkmauer, die eine Abgrenzung zu dem ehemaligen Hinrichtungsschuppen darstellt. Seit Mai 1956 steht hier auch eine Steinurne mit Erde aus den ehemaligen Konzentrationslagern, um auch an die Opfer dieses Völkermordes zu gedenken. | Hinter der Gedenkmauer befindet sich der ehemalige Hinrichtungsschuppen (siehe auch die historischen Bilder, die nach Kriegsende entstanden sind). Es handelt sich um eine Arbeitsbaracke, die 1937 als Hinrichtungsstätte bestimmt wurde. Hierfür wurde ein Fallbeil aus der badischen Haftanstalt in Bruchsal hieraufgestellt. Bei einem Luftangriff im September 1943 wurde die Haftanstalt schwer getroffen und ein Teil des Zellenhauses zerstört, aber auch das Fallbeil beschädigt. Daher wurde ein Stählträger mit 8 Eisenhaken in die Decke eingezogen, an denen dann die Verurteilten erhängt wurden. An diesem Galgen wurden viele der am Umsturzversuch am 20.07.1944 beteiligten Widerstandskämpfer erhängt. Die an diesem Attentatsversuch beteiligten Offiziere wurden erschossen, sofort formlos eingeäschert und in einem unauffälligen Behältnis an das Reichsjustizministerium übergeben; über den weiteren Verbleib ist nichts bekannt. | ||

|

|

1960 wurde in einem Nebenraum der Hinrichtungstätte eine kleine

Dokumentation der deutschen Opfer der nationalsozialistischen Diktatur

eröffnet. 1999/2000 wurde diese Dokumentation erstmals grundlegend

überarbeitet und erinnert nun an alle hier ermordeten Opfer aus vielen

Nationen. Die Dauerausstellung bildet - auch mit Originaldokumenten - sehr gut die Informationen ab über den Unrechtsstaat und die Opfer und auch Einzelschicksale. Rechts ist z. B. eine "Kostenrechnung" zu sehen, die die Hinterbliebenen von Hingerichteten erhalten haben: Für jeden Hafttag wurden 1,50 Reichsmark, für die Hinrichtung 300 Reichsmark und für das Porto für die Zustellung der Rechnung 12 Pfennig berechnet. Erschreckend ist, dass ab 1938 alle Verbrechen, ab 1939 alle Vergehen angeklagt und durch das Kriegsstrafrecht bei fast jeder strafbaren Handlung die Todesstrafe verhängt werden konnte. In der Ausstellung ist z. B. ein Todesurteil dokumentiert für den Diebstahl von zwei Fischkonserven nach einem Bombenangriff aus einem Keller. |

|

|

| Westhafen - Nordhafen | nach oben | ||

| In der Nähe des Plötzensees - auf der

anderen Straßenseite der hier verlaufenden Bundesstraße - findet man den

Westhafen. Hierbei handelt

es sich um ein Gewerbegebiet, was eigentlich nicht sehr interessant ist.

Im Westhafen findet man aber ein paar hübsche historische

Backsteingebäude, die mir schon sehr oft von der S-Bahn aus aufgefallen

sind. Ich werde bei einem weiteren Besuch noch mal versuchen, ein paar

bessere Fotos mitzubringen (die Gebäude befinden sich m. E. aber schon

im Bezirk Moabit). Bei meinem jetzigen Besuch wollte ich zunächst einen kleinen Spazierweg hier erkunden, von dem ich gehört habe und der von hier bis zum Hauptbahnhof führt (2,5 km Länge). Für große Teile des Weges kann man einen kleinen Pfad direkt am Kanal nutzen - bei schönem Sommerwetter ein ganz toller Spazierweg, der bei meinem Besuch auch nicht überlaufen war. |

|

|

|

|

| Nach einiger Zeit gelangt man - nach

Überqueren einer Straße - dann in den

Nordhafen. Hier findet man einen erst wenige Jahre alten

neuen Park. Früher war das hier eine verwilderte, heruntergekommene

Ecke. Aber der hier ansässige große Pharmakonzern hat das Gelände auf

eigene Kosten komplett umgestaltet, eine Privatstraße seines

Betriebsgeländes zurückgebaut und für die Öffentlichkeit freigegeben.

Ich finde die Umsetzung recht gelungen; es ist schön, dass die

"Schmuddelecke", an die ich mich noch erinnern kann, der Vergangenheit

angehört. Wie ich gelesen habe, will der Konzern hier ein Pharma-Campus errichten mit einem Büroturm, einem Mitarbeiter-Restaurant und einem Konferenzzentrum. Man sieht hier noch einen Baukran; mal sehen, was sich hier noch verändert. |

|

| Wie man aber auch auf den Fotos sieht, werden hier am Nordhafen noch viele Gebäude und Wohnungen gebaut. Vor einigen Jahren war hier - unweit des Hauptbahnhofs - eigentlich noch Brachland. Ich kann mich daran noch erinnern, habe davon aber leider keine Fotos. Nun ist hier die sog. Europacity entstanden - eine komplett neue Wohngegend. Ich meine, dass es sich hier eher um hochpreisige Eigentumswohnungen von Investoren handelt; viele "normale Mieter" oder Anwohner waren hier bei meinem Besuch jedenfalls nicht zu sehen. Zudem mag es ja schön sein, am Wasser zu wohnen, aber so richtig attraktiv finde ich diese Wohnblocks nicht ... naja, wer's mag ... | |

|

|

|

| Bibliothek Luisenbad | nach oben |

| Etwas versteckt in einem Hinterhof findet man die Bezirksbibliothek Luisenbad. Dabei handelt es sich um einen denkmalgeschützten Gebäuderest des ehemaligen Kurbades Luisenbad. Hier sprudelte einst die Gesundbrunnenquelle, die aber inzwischen versandet ist. Ende des 18. Jahrhunderts sollen sich mit diesem Heilwasser gichtgeplagte Berliner kuriert haben. 1809 erhielt das Kurbad dann den Namen der Königin Luise, die selbst aber wohl nie hier war. Neben einem Freibad soll es hier einen großen Biergarten gegeben haben. Das heutige Bibliotheksgebäude enthielt Aufenthalts- und Gesellschaftsräume für die "gehobene" Gesellschaft, so z. B. den sog. "Puttensaal", der nach historischen Fotos wiederhergestellt wurde. Um trotz Bibliotheksnutzung das Gebäude auch von außen originalgetreu zu erhalten, wurden die Bibliotheksräume unterirdisch eingebaut. | ||

|

|

Interessant ist der später angebaute

Gebäudeteil "Kafe Küche": Die Berliner genossen in Biergärten gern

Kaffee & Kuchen. Aus Geldmangel brachte man aber Kaffeepulver, Kanne und

Kuchen mit und musste in der Küche nur noch für ein paar Groschen heißes

Wasser kaufen. Zum Biergarten gehörte auch ein Kino, von dem heute noch der Eingangsbereich sichtbar ist (Foto rechts). |

|

| Aber auch die benachbarten Wohngebäude sind äußerst sehenswert, da die Fassaden soweit möglich originalgetreu restauriert wurden. Sehr hübsch ist das Fassadenornament an einem Wohnhaus nahe der Bibliothek, auf dem des Häuschen zu sehen ist, das über der Gesundbrunnenquelle stand. Gleiches gilt für einen etwas weiter entfernt liegenden Gebäudedurchgang zu einem Hinterhaus, in den ich durch einezufällig offen stehende Tür blicken konnte (sehr hübsch waren die alten Holztüren und das Holzschild, auf dem die Namen der Anwohner standen - um die Privatsphäre zu achten, habe ich aber nicht weiter fotografiert). | ||

|

|

||

| Tresorfabrik Arnheim | nach oben | |

|

|

In der Nähe der Bibliothek Luisenbad

findet man noch heute die alten Fabrikgebäude der Tresorfabrik Arnheim,

der ersten Tresorfabrik in Deutschland. Der Betrieb wurde 1833 gegründet

und war wohl auch auf der Pariser Weltausstellung vertreten.

Während der Weltwirtschaftskrise kam der Betrieb in wirtschaftliche

Schwierigkeiten. 1938 wurde der Betrieb der jüdischen Familie Arnheim

zwangsversteigert. Das heutige Wohnhaus (Foto links) soll das Verwaltungsgebäude gewesen sein, dahinter (Foto rechts) lagen die Fabrikhallen. Heute können die Räumlichkeiten von Künstlern gemietet werden. |

| nach oben |